「アイデア・技術・チームがない」

という学生のためのプログラム

100 Program は、「何かつくってみたいけど、アイデア・技術・チームの3要素のいずれか(または全て)が無い」という学生を支援するプログラムです。

参加者は春休み中の7週間で、アイデアを出し、チームを組んで、ものづくりプロジェクトに取り組みます。

技術スキルのある方は歓迎ですが、初心者も参加できます(経験者枠・未経験者枠があります)。

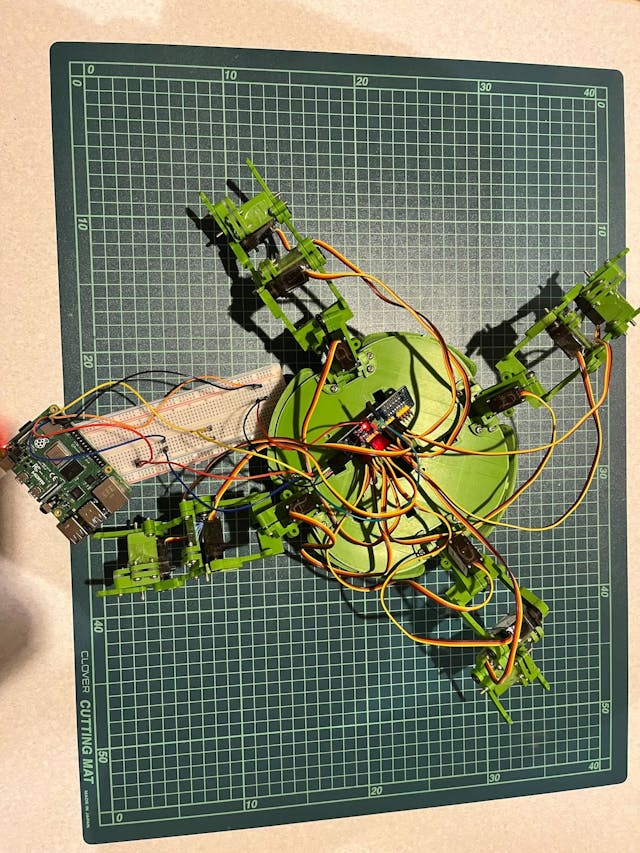

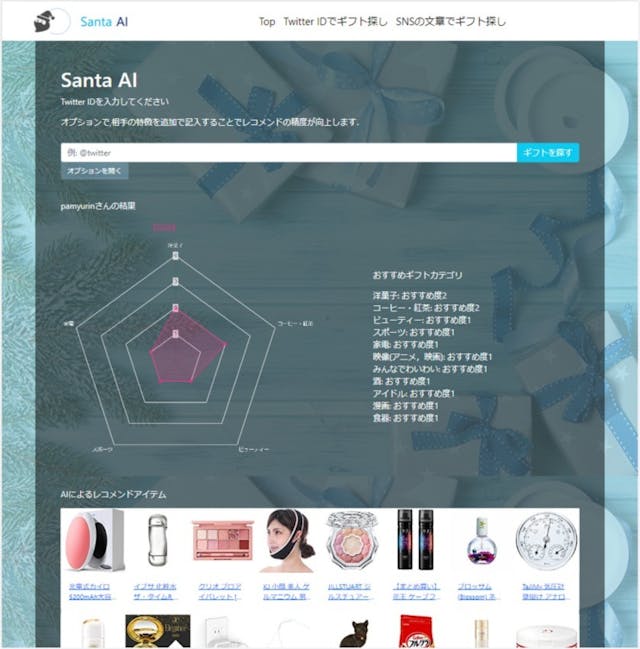

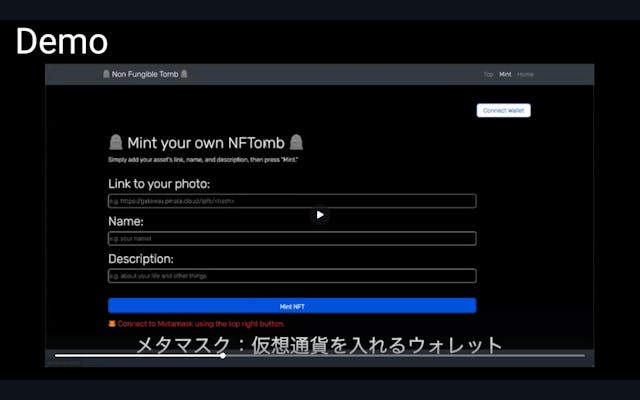

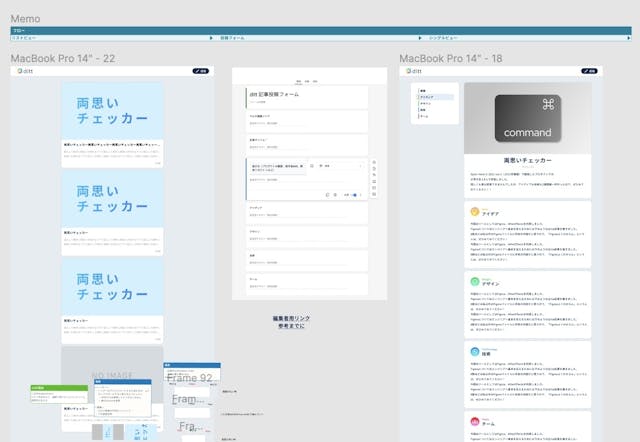

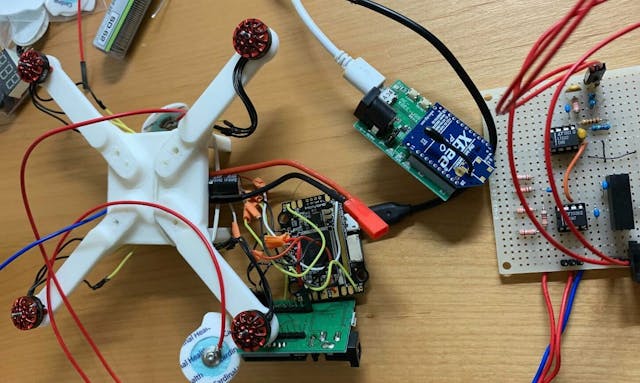

つくるものはソフトウェアでもハードウェアでも歓迎です。

ウェブやモバイルアプリ、デバイスやロボット、ゲームなど、技術が使われていれば何でも構いません。

参加すると、下記のメリットを得られる予定です。

- 何かを一緒につくる仲間

- 取り組むアイデア

- 技術力の向上

- 1〜数万円の活動支援金

- 学習コンテンツのリスト

- 技術サポーターのアドバイス

- プロジェクト経験

- 今後の様々な機会の紹介

皆様のご参加をお待ちしています。

| 応募締切 | 2026年2月1日 (日)23:59(日本時間)締切を延長しました 2月3日(火)までに、参加可否(選考結果)をメールでご連絡予定です ※1/25までにお申し込みいただいた方には、2/3より前にできるだけ早めにご連絡予定です |

| 期間 | 2026年2月7日(土)〜3月29日(日)

|

| 場所 | オンライン |

| 対象 | 大学生・大学院生等 |

| 募集人数 | 100名程度 |

| 参加費 | 無料 |

| 運営 | 100株式会社 |

| 協力機関 |

参加者は、期間内に2つの「100」達成を目指して活動します。

- ひとり100時間の開発(技術的な学習を含む)

- みんなで100個のアイデア

期間中、「週15時間・合計100時間」を目標に開発を行います。

- 「開発」には、技術的な学習を含みます

- ある週の開発時間が10時間未満の場合「イエローカード」となり、2回もらうと脱落となります

- 自己申告制ですが、初日に具体的な流れをご案内します

プログラム中、アイデアを考えてくる宿題が何回か出る予定です(毎週ではありません)。

その際は、全員で100個を目指します(=1週間でひとり1個程度)。

週に1回、全員が集まるWeekly Meetingがあります(参加必須)。

進捗を確認する機会があることで、仲間と一緒に頑張れます。

- 毎週土曜14:00から1.5時間程度。

ただし初日(2/7)は14:00から2.5時間となります。 - 具体的には、2/7, 2/14, 2/21, 2/28, 3/7, 3/14, 3/21, 3/28(すべて土曜日)となります。

- 最初は個人活動を行いますが、プログラムの途中からチーム活動に移行します

- チームで行った開発時間は、もちろん100時間のうちに含められます

- チームメンバーはランダムではなく、自分で組む相手を決めることができます。 チームの組み方のルールなど、詳しい説明はプログラム中にご案内します

- 最終発表会では、最優秀技術賞、優秀ハードウェア賞、優秀デザイン賞など多数の賞を選出します

- 最終発表は、2日間(3/28・29、土日)で実施します。

3/28はWeekly Meetingと同じ14:00〜15:30、最終日の3/29は14:00〜19:30を予定しています

- アイデア・技術・チームの3要素のいずれか(または全て)が無い方

- 学部、修士課程、博士課程、いずれも可

- 高専生も対象です(基本的には4年生以上を想定しています)

- アイデアがない・やりたいことが見つからない人

- なかなか仲間ができない・チームが組めない人

- 技術を学ぼうとしたが、続かなかった人

- 一定の技術力があり、さらに別の分野を学んでレベルアップしたい人

- 「アイデアを出すのは苦手」という人

- プログラミングは初心者

- 同時期に他プログラムへ参加予定の人

- アイデア発案だけに興味があり、自ら手を動かして作ることに興味がない方

- ビジネスだけに興味があり、自ら手を動かして作ることに興味がない方

- 猛烈に多忙で、時間が無い方

詳細は下記「Apply」セクションをご確認ください。

参加者は、1万円の活動支援金を支給されます。

また、チーム結成後、チームごとに追加の支援金が支給される場合があります。

下記のような用途にご活用ください。

- 書籍代、オンラインコンテンツ利用費

- サーバー、クラウド、ツール代

- ハードウェア、部品

(初学者の方向け)参考書籍や外部のオンラインコンテンツのリストを共有します。

下記は一例です(一覧だけでなくピックアップしたものも共有します)。

- 大学の公開講座 (例:Harvard大学 CS50x)

- 経済産業省、N予備校、ドコモ gacco、Grow with Googleなどの講座

- UdemyやCourseraなどの講座

- 電子工作の書籍やスターターキット(Arduino等)

- 3Dプリンタ等の設備を利用できる場所リスト

- その他ウェブサービス等

100 Programは「最初の一歩」を踏み出す支援の一環として、Progate社とのコラボレーションを始めました。 「何から始めたら良いか分からない」という人のために「ファーストステップ会 presented by Progate」を実施します。 詳細は参加者にご連絡します。

参加者用のSlackで、アラムナイ(過去の100 Program参加者)メンターの先輩方に質問や相談ができます。

※ メンターは変更の可能性があります

Yuya Ikeda

Shunsuke Mizuno

Fushi Sano

Masaki Aida

Keiichiro Yamada

Yuma Boda

Kento Yamamoto

Asahi Shinagawa

申込フォームに選択肢があるので、いずれかを選んでください。

| ①経験者枠 | 一定の技術的スキル・プロジェクト経験がある人 選考の際は、技術力と過去のプロジェクト経験をより重視します。 |

| ②未経験者枠 | プログラミングやものづくり全般において、ほぼ初心者である人 選考の際は、熱意と使える時間をより重視します。 |

人数は、「経験者枠 > 未経験者枠」となる(合計で100名程度)予定です。

申込多数の場合は、フォームの内容で選考いたします。

選考で決めることができない場合、抽選を行う可能性があります。

経験者枠は、「新しい分野を学ぶ機会にしたい」という方も歓迎です。

例:「電子回路の設計は得意だけど、一度ウェブもやってみたかった」

このような方は、「経験者枠」でご応募ください。

一緒に参加したい友人がいる場合、ぜひ誘ってください。 フォームに「一緒に申込する人」の欄があります。

※ 友達本人も自分でフォームを記入する必要があります。締切を伝えてあげてください。

フォームの記入内容は、送信後も何度でも更新可能です。

下書きの段階で送信しても全く問題ありません。 締切に遅れないよう、早めのご記入をおすすめします。

踏み出そう、はじめの100歩

大学生・大学院生が始めたプロジェクトには、古くはGoogleやFacebookがあります。近年でもDJIやOculusなどが学生プロジェクトをきっかけにスタートしました。

そんな「すごい」プロジェクトも、「最初はおもちゃのようだった」としばしば言われます。

人がすごい成果を出せない最大の理由のひとつは、ださいものを作ってしまうことへの恐れだ。

この恐れは非理性的なものではない。多くのすごいプロジェクトは、初期の頃に、作り手の目から見ても大したことがないという段階を経験している。そこをどうにかして突破しないと、 その先にあるすごい成果へとたどり着けない。

でも多くの人々はそこを突破できない。それどころか、自分で恥ずかしいと思うようなものでも作ってみる、という段階にさえ到達できないのだから、それを越えることなど思いもよらない。怖くて始めることさえできないんだ。

ださいものを作ってしまう恐れを消すことができたらどうなるだろう。どれだけすごいものがたくさん作られるだろう。

恐れを消すことなんて出来るんだろうか。私は出来ると思う。

https://practical-scheme.net/trans/early-j.html

(「この版権表示」には上の文も含まれます。すなわち、再配布を禁止してはいけません)。

Copyright 2020 by Paul Graham

原文:http://www.paulgraham.com/early.html

日本語訳:Shiro Kawai (shiro @ acm.org)

本プログラムのコンセプトは、「踏み出そう、はじめの100歩」としました。

100歩と聞くと大きく感じますが、実際どこまで行けるのでしょうか。

数えてみると、残念ながらたいした場所には行けません。家から出て、2つか3つ角を曲がる程度です。

しかし、上の文章にあるように、だからこそ「怖くて始めることさえできない」場合も多いと考えます。

本プログラムでは、(このEarly Workの考え方に共感できる) 仲間と一緒に取り組むことで、この初期の恐怖にチャレンジしたいと考えています。

- 参加は無料ですか?

無料です。

- 私はプログラミングやものづくりは初心者です。応募できますか?

はい、ぜひご応募ください。「未経験者枠」でご応募ください。

- 私は技術力に自信があります。私は対象ですか?

はい、ぜひご応募ください。「経験者枠」でご応募ください。

採択人数は、「経験者枠 > 未経験者枠」となる予定です。- 私は技術力に自信はありませんが、経験はあります。私はどの枠で応募すれば良いですか?

「経験者枠」でご応募ください。迷う場合は、応募フォームの「どちらかわからない」にチェックをしてご応募ください。

- どんな大学(高専)の学生でも参加可能ですか?

はい、参加者の出身校は毎回30〜50校にわたり、さまざまな大学からご参加いただいています。

- 私は高専生です。応募できますか?

はい、歓迎です。基本的には4年生以上(大学生と同年代の学年の方)を想定しています。

- 私は高校生です。応募できますか?

本プログラムは、基本的は大学生・大学院生・高専生を対象にしています。ただし、過去には例外的に高校生の参加もありました。保護者の方の同意等も必要ですので、お問い合わせください。

- 作るものはソフトウェアですか?ハードウェアですか?

何でも構いません。ただし、本プログラムは「まったく技術が関係しないもの」は対象外です。

- 使うプログラミング言語などに制限はありますか?

言語やフレームワーク、対象領域に指定はありません。サーバーサイド、フロントエンド、モバイルアプリ、機械学習やAI、ChatGPTなどのLLM、ブロックチェーン、3Dモデリング、工作機械、組み込みソフトウェア、デザインツール、VRやゲームエンジンなど広く対象です。

- ハードウェア開発のための、工作機械を利用できる環境はありますか?

基本的には自力で手段を見つけていただくようお願いしています。全国の大学の施設や、大学以外の一般的な施設情報も可能な限りご共有します。

- デザイン系、アート系のアイデアは対象ですか?

はい、対象です。ただし、何か技術が使われるアイデアに限ります。

- デザインの学習や作業は、100時間に含めて良いのですか?

はい、ただし一定のツールの利用や習熟を伴うものに限ります。抽象的な知識のインプットだけでなく、手を動かしてアウトプットするようにしてください。

- 私は「猛烈に多忙」ではありませんが、それなりに多忙です。具体的にどのくらいの時間を確保したらいいですか?

週15時間の開発を行い、週1回のオンライン会に出席できれば参加可能です。ただし、特に未経験者の方は、週に15時間では足りないと感じるかもしれません。余裕を持つことをおすすめします。上にある「先輩からのメッセージ」セクションもご覧ください。

- 「週15時間」の開発時間を達成できなかった場合はどうなりますか?

ある週の開発時間が「10時間」未満だった場合には、「イエローカード」となります。2回イエローカードをもらうと、脱落となります。

- アルバイトで行った開発は、100時間のうちに含めて良いですか?

いいえ。アルバイトやインターンで行った開発はカウントできません。

- 研究のために行った開発は、100時間のうちに含めて良いですか?

場合によります。基準としては、「他の人の指示で行う開発」の場合はカウントしないでください。

- 他プログラムに参加して行った開発は、100時間に含めて良いですか?

はい。ぜひ含めてください。

- 友達と応募した場合に、同じチームになれますか?

はい、可能です。ただし参加後に、他の仲間とチームを組みたいと思う可能性もあります。できるだけ柔軟な気持ちでご参加いただければ幸いです。複数のチームに所属(掛け持ち)も可能です。

- チームの組み方について、もう少し詳しく知りたいです。

アイデアが一定数集まったら、興味のあるアイデアをもとにチームを組みます。メンバー数や掛け持ちについてなど、いくつかルールがあります。詳しい説明はプログラム中に行います。

- 私は完全な初心者で、良い成果物を作れる自信がありません。

全く問題ありません。本プログラムはアウトプットよりプロセスを大事にします。成果物は「すごい」ものである必要はありません。手を動かす経験を大事にしたいと考えています。

- 私は初心者です。手取り足取り教えてもらえるのでしょうか?

いいえ、100 Programでは未経験者のために様々なサポートやコンテンツを用意していますが、「これをこの順番でしてください」といった指定はありません。自ら学習すべきことを選択したり、試行錯誤しながら学び進めていただく必要はあります。

- 私は経験者で、腕に自信もありますが、自分より「強い人」と仲良くなりたいです。

チームを組む相手は自由です。参加者同士の得意分野や興味関心を知れるような工夫もします。良い成果物を作ったチームには賞が出ます。ぜひご参加いただければ幸いです。

- 私は、自ら技術を身につけるのではなく、技術力がある人を仲間にしたいです。参加できますか?

いいえ。100 Programでは、すべての参加者が自ら手を動かして、何か作ることに挑戦する必要があります。もしそれに興味がない・時間が割けない場合は、他の活動に時間を使うことをおすすめします。

- 私はビジネスや起業に興味があります。参加すべきですか?

本プログラムは、仲間と一緒に何かを作ることを目的としており、ビジネスや起業は直接の目的にしていませんが、プロジェクト活動やスタートアップに役立つ一部の知識や経験も得られるはずです。もちろん、「ビジネスや起業のことは知らない・興味がない」人も歓迎です。

- 私は、仲間は不要で、独力で100時間くらい軽く達成できると思いますが、参加すべきですか?

いいえ、本プログラムは、「ひとりでやると続かない」「やりたい気持ちはあるけれどきっかけがない」「仲間を作りたい」といった方を主な対象としているため、あまり得るものがないかもしれません。

- 私は、あまりコミュニケーションに自信がありません。参加できますか?

はい、もちろんです。本プログラムはもともと、コロナ禍でなかなか仲間ができない・チームができないという学生のためにスタートしました。仲間を作るために様々なサポートを用意しています。ただし、「コミュニケーションしなくても大丈夫」というわけでなく、期間中は他の参加者との交流にも挑戦していただく必要はあります。上にある「先輩からのメッセージ」セクションもご覧ください。

- 私は、アイデア出しが好きなのですが、たくさん出しても良いのですか?

はい、歓迎です。アイデアを出すのが得意な場合は、チーム作りでプラスに働きます。(アイデア出しが苦手な人ももちろん歓迎です)

- アイデアを皆で出すということですが、出したアイデアは公開されますか?

いいえ、公開されません。ただし、参加者の間では見られる状態になります。興味のあるアイデアにもとづいてチームを作るためです。また、関係者には最終発表会のアイデアをピックアップして紹介したり、統計データを共有することがあります。

- 私はすでにチームで技術プロジェクトに取り組んでいます。参加すべきですか?

いいえ、本プログラムは「アイデア・技術・チームがすべてある」人は対象として考えておらず、あまり得るものがないかもしれません。そのような方は次のステップに進み、ぜひ他のプログラムに応募されることをおすすめします。

- このプログラムは「ハッカソン」みたいなものですか?

本プログラムはハッカソンではないと考えていますが、形式的には、数週間の期間で行われるタイプのハッカソンに似ているかもしれません。異なる部分も多くありますので、ハッカソンに慣れている方は逆に頭を柔らかくしてご参加いただければ幸いです。

- このプログラムが始まったのはいつですか?

2022年春に始まり、年2回実施しています。今回が9回目の開催となりました。経緯は下部の「100 Program開催の背景」をご覧ください。

- 毎週土曜の夜は予定があり、オンラインで集まる会に参加できないのですが、大丈夫ですか?

いいえ、このWeekly Meetingを私たちは非常に大切にしており、参加必須です。突発的に出席できなかった場合も、プログラムを継続することは可能ですが、応募時にすでに土曜14:00〜15:30に固定の予定がある場合は、応募しないようにしてください。

- Weekly Meetingに突発的に参加できなかった場合、録画を視聴することはできますか?

いいえ、このWeekly Meetingは、リアルタイムでの参加を前提に設計されており、録画はしていません。オンラインのプログラムではありますが、インタラクションを大事にしています。

- 私は海外に在住(留学中)であり、時差の関係でWeekly Meetingに出られません。参加できますか?

時差のためにWeekly Meetingに出席できないケースでは、プログラム自体の参加は可能としています。ただし、Weekly Meetingに参加できない分、仲間を増やす活動で難易度が上がるかもしれません。不安な場合は、事前にご相談ください。

- Does this program require Japanese language skills?

Yes, it does. You will be required to speak and understand Japanese to participate in this program. We are considering to provide English support in the future, but at this moment, all the meetings and communications are conducted in Japanese at a native level.

- 初日に予定があり参加できませんが、大丈夫ですか?

いいえ、100 Programにおける大事なルールや進め方の説明を行う都合上、必ずご参加いただく必要があります。初日に参加できなかった場合、以後のプログラムの参加はできません。

- 具体的に、Weekly Meetingのスケジュールを教えてください。

2/7, 2/14, 2/21, 2/28, 3/7, 3/14, 3/21, 3/28(すべて土曜日)となります。。

また、最終発表は、2日間(3/28・29、土日)で実施します。

3/28はWeekly Meetingと同じ14:00〜15:30、最終日の3/29は14:00〜19:30を予定しています。

100 Programは、かつてコロナ禍が続いたことで、人が集まって何かを作ったり、共同で何かに取り組むことが難しくなっていったことを背景に、学生の皆さんが新しいプロジェクトを始めるきっかけを再び増やそうと、2022年から東京大学産学協創推進本部主催のもとでスタートしたプログラムです。

これまで7期実施してきましたが、参加者の皆さんは、オンラインでも素晴らしいプロジェクトを始められること、チームを作って何かを生み出せることを証明してくれました。そのため、引き続きより多くの人に機会を提供すべく、コロナ禍が明けた現在でもオンラインを続けています。そして3年半続けてきた結果、東京大学のみならず日本全国の100を超える大学・高専の学生の皆さんにご参加いただくようなプログラムに発展しました。

そこで、第8期(2025年度)からは、さらに全国の大学生や高専生が参加しやすい場を目指し、「100株式会社」がプログラムの主催を引き継いで実施しています。といっても、2022年以来、企画・運営を担ってきたメンバーが変わらず運営しているので(中の人は変わりません!)、100 Programのフィロソフィやコンテンツもそのまま引き継がれています。

今後は、大学や高専その他のさまざまな主体と協力しながら、より広域で、持続的なプログラムを提供できることを目指してまいります。

- 気軽な対話から異変を察知する、患者に寄り添ったチャットアプリSocial Impact賞

- 「知る」を超え、「精通する」ための学習講座優秀アプリ賞

- 耳で学ぶ時間をスマートに変える、AIポッドキャストアプリ最優秀賞優秀ピッチ賞

- 授業中、教授とこっそりチャットできるwebアプリ優秀アプリ賞

- AIで寄り添う血液がん治療日記アプリ

- 指定されたポイントまで辿る、逆ジオゲッサー

- YouTube視聴履歴分析アプリ

- 集中しながら盛り上がる、もくもく会用ウェブアプリ優秀インタビュー賞

- 猫と一緒にPC作業時間を管理する拡張機能

- 感覚的に扱える立体音響Early Work賞

- ポテトチップス爆発防止デバイス優秀プロトタイピング賞

- AI行動識別で服薬管理・支援する次世代デバイス優秀ハードウェア賞優秀プロトタイピング賞

- 2度と物理を嫌いにならないためのウェブサイトSocial Impact賞

- 手紙を届ける鳥型ドローン優秀ハードウェア賞

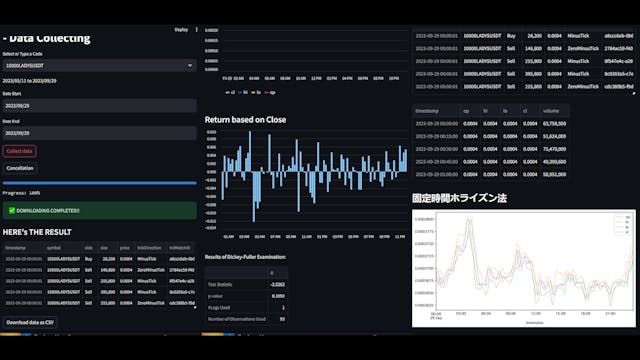

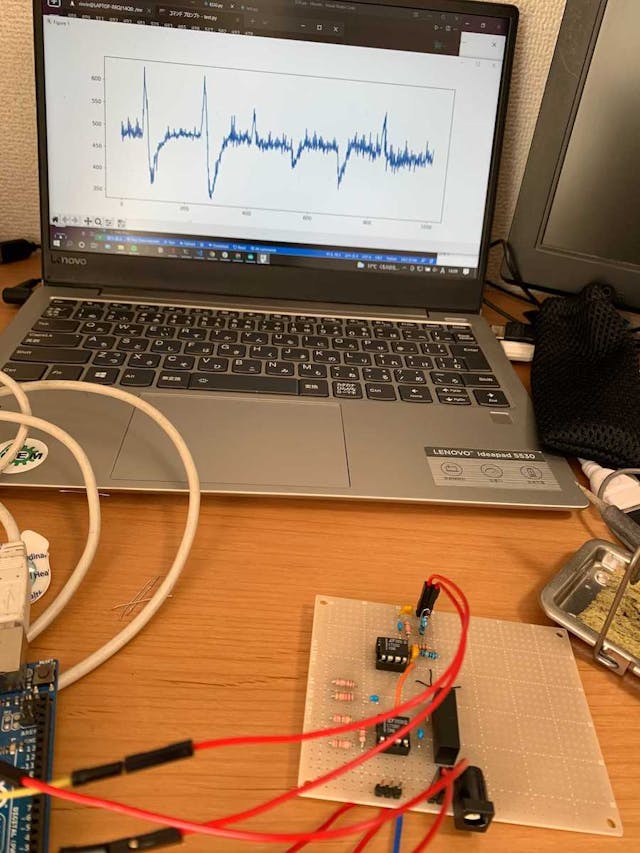

- 生成AIを転用した回路を自動設計できるシステム最優秀賞優秀インタビュー賞

- 友人と前向きな気持ちで起きられるアラームアプリ優秀アプリ賞

- 見たものの英語名を表示する英語学習用VRアプリ優秀ピッチ賞優秀プロトタイピング賞

- 初心者のハッカソンを支援するAIエージェント優秀AI賞

- アニメーションジェネレーター

- ショート動画×グルメのソーシャルグルメサイト

- レコメンドAI付き読書管理アプリ

- ぬいぐるみとコミュニケーションできるARアプリ優秀VR・AR賞優秀アプリ賞

- クラウド上で植物の様子を共有できるアプリ

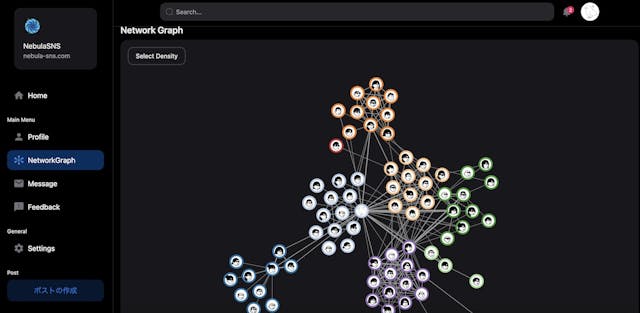

- Webサイトを銀河のように可視化するプラットフォーム優秀アプリ賞

- wifiなしでデータ送信/ダウンロード最優秀技術賞

- 親しみが持てるアニメキャラ再現ロボット優秀デザイン賞

- クラゲ型海洋探査機~海の中の人工衛星~優秀ハードウェア賞最優秀技術賞

- 音楽を通じて友達と繋がれるクイズ型SNS

- ドライブ中でもいい景色をAIで判定して自動撮影するアプリ優秀アプリ賞優秀AI賞東大IPC賞最優秀賞

- 最寄りのウォシュレット付きトイレ爆速表示アプリ優秀アプリ賞Social Impact賞

- 大学生向けの物理学習ウェブサイト

- 生成AIを活用した求人マッチング支援

- 夢の続きの物語をAIが生成してAR化するモバイルアプリ優秀VR・AR賞

- 手足の不自由な方でも操作可能なコントローラEarly Work賞

- お気に入りの飲食店を登録する名刺アプリ優秀デザイン賞優秀インタビュー賞

- 本のページ自動めくり機、新しい読書体験を創出

- 香りをシャボン玉に閉じ込めて 鑑賞者に届ける装置優秀プロトタイピング賞ものぷろ賞

- 紙の書籍のリアルタイム点訳ソフト優秀チャレンジ賞

- 忘れ物をさせないリュック

- AIを使ったコミュニケーション拡張アプリ

- マウスの代わりとなる手袋型デバイス優秀プロトタイピング賞

- 実用性のあるデスクトップマスコットMKI賞優秀アプリ賞

- 持ち運び可能な仮想現実プラットフォーム優秀アプリ賞最優秀賞

- 実世界で強化学習するロボット東大IPC賞優秀AI賞

- レーザスキャナを用いたゲームダンジョン生成ツール

- 習慣化促進のための時間記録デバイスと視覚化アプリケーション

- gpsでリマインドしてくれる日用品残量チェッカー

- AI音響生成モデルの中を探索するレコーダー

- リアルタイムランニング姿勢診断アプリSony Innovation Fund賞優秀デザイン賞優秀インタビュー賞

- ワイらのための「わからない」を楽しむSNS

- 若年性認知症VR体験RPGライフサイエンス賞優秀VR・AR賞

- 自分の好きな時に成長・脱皮させられる水中植物優秀ハードウェア賞最優秀技術賞

- ペットボトル自販機を代替する木造ウオーターサーバー優秀ハードウェア賞優秀デザイン賞Social Impact賞

- 学習アプリ〜教えて育てるポンコツAI受験生〜

- 複数の場所を最短経路で周るためのサービス

- ラクロスの画像分析

- コーデ画像と商品のマッチングサービス

- 家庭用バイオリアクターMKI賞

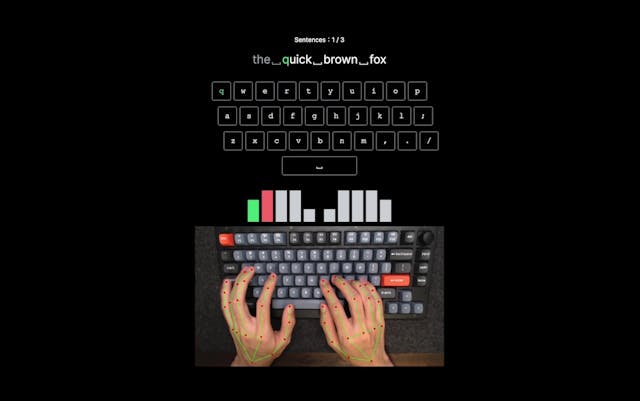

- 打鍵の指が推奨のものと違う場合に指摘するタイピングゲーム

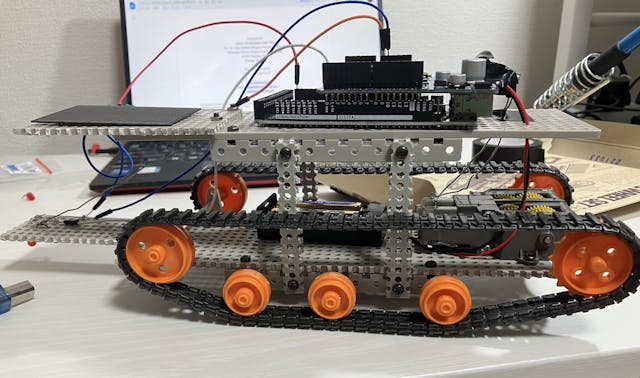

- 自然環境維持のための球体変形歩行ロボットシステム東大IPC賞優秀ハードウェア賞Social Impact賞

- ユーザー間の関係性や繋がりが可視化されたSNS優秀アプリ賞

- コーヒーのハンドピック負担を軽減するデバイス

- 研究メモをより効率的に取り、管理するアプリ優秀アプリ賞ライフサイエンス賞

- 雨を検知して自動展開する洗濯カバー最優秀賞

- 音楽体験を場所に紐づけて記録、共有できるwebアプリTomyK賞優秀デザイン賞

- ストレスや悩みを共有する音声型介護日記アプリ優秀AI賞BIPROGY賞優秀インタビュー賞

- 日照量に応じて自動で移動する植木鉢

- 創作作品をバーチャル空間に保存・公開できるアプリ優秀VR・AR賞

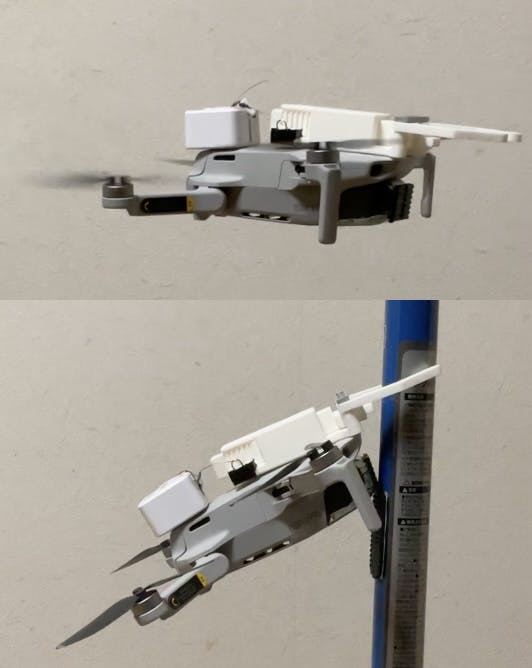

- 自動設置・取り外しや飛行移動ができる監視カメラ最優秀技術賞

- 話しかけた内容に動きと音声で応答するぬいぐるみLINK-J賞優秀AI賞

- 一歩踏み出す希望と勇気を与えるメンタルヘルスケアアプリMKI賞

- 子供がピアノを楽しく始めるためのLEDバー“Uplight”優秀ウェブアプリ賞最優秀技術賞

- AIが作る、フリマアプリ商品のプレイリスト優秀モバイルアプリ賞

- 雪からエネルギーを生み出す雪発電デバイス東大IPC賞

- レーザーを使ったバーチャルドラム優秀ハードウェア賞

- カンタン写真注文、買い物代行アプリ『ピクモビ』BIPROGY賞TomyK賞

- AI を使用した植物の多量栄養素欠乏症と害虫の検出

- AIアバターと圧迫模擬面接!- Vinterview -優秀インタビュー賞

- 宇宙が創造できちゃう感情記録アプリ優秀デザイン賞

- 高齢者のゴミ運搬おたすけロボットSocial Impact賞

- 人狼風ボードゲーム

- ペットボトル自動分別機Social Impact賞

- 長期入院児の学習・対人交流支援アプリLINK-J賞BIPROGY賞MKI賞

- チャットの情報を整理し書類にまとめてくれるAI

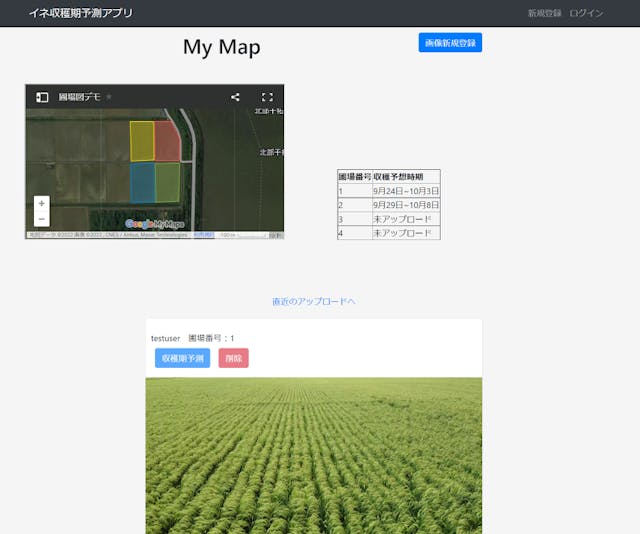

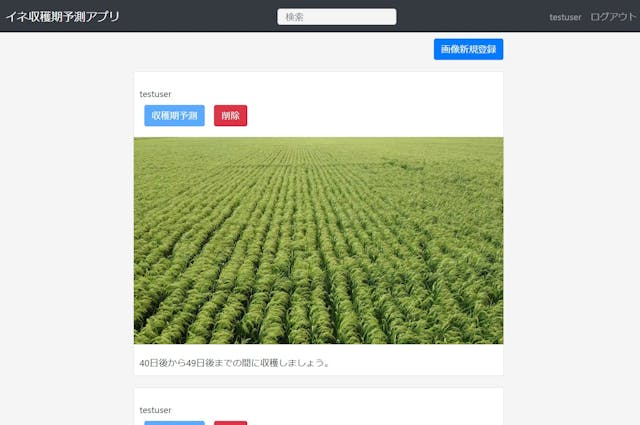

- ドローン撮影画像から稲の収穫適期を予測するWebアプリ

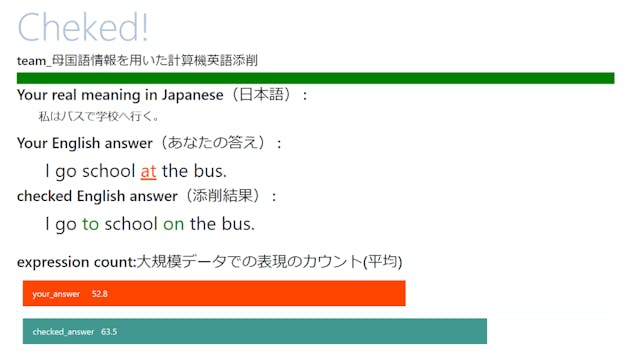

- コンピューターで英語学習者を支援優秀AI賞優秀ウェブアプリ賞

- 鍵のlock/unlockをスマホで確認デバイス

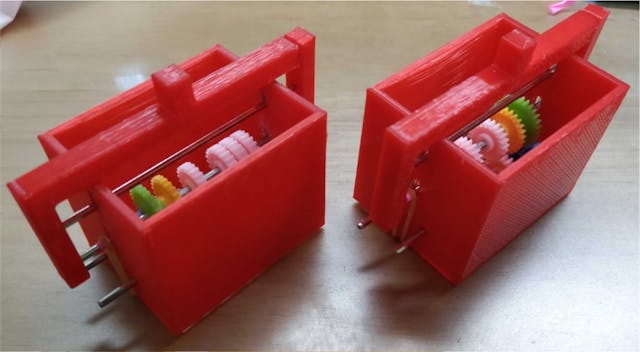

- CAD操作に特化した左手デバイス最優秀技術賞優秀ハードウェア賞

- すれ違うことでお互いの情報を共有するアプリ31VENTURES賞

- 物やお金の貸し借りを可視化するアプリ優秀モバイルアプリ賞

- 学生同士でテスト問題を出し合える教育プラットフォームひょっとすると Social Impact 賞

- 教育の地方格差を無くすメタバースTomyK賞

- ファッショニスタによる、古着キュレーションEC優秀インタビュー賞

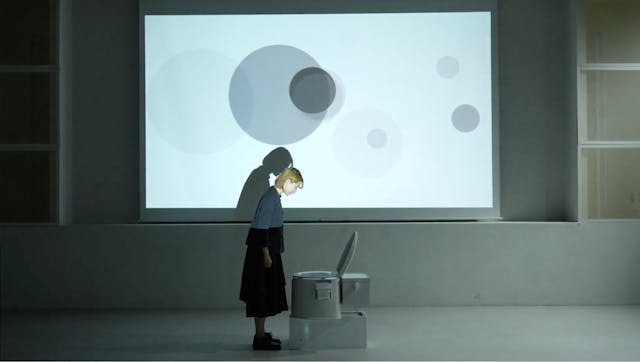

- 悩みを吐き出すトイレ優秀デザイン賞

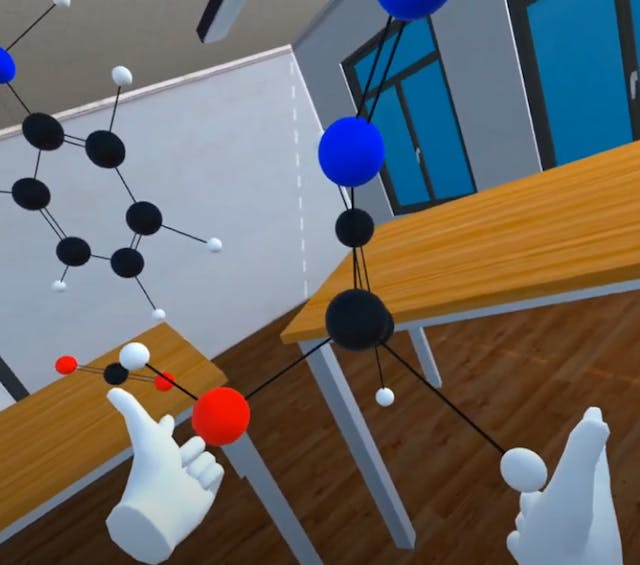

- VR分子モデリング・シミュレーションソフト

- ネット上でフェアな評価をするためのウェブアプリ

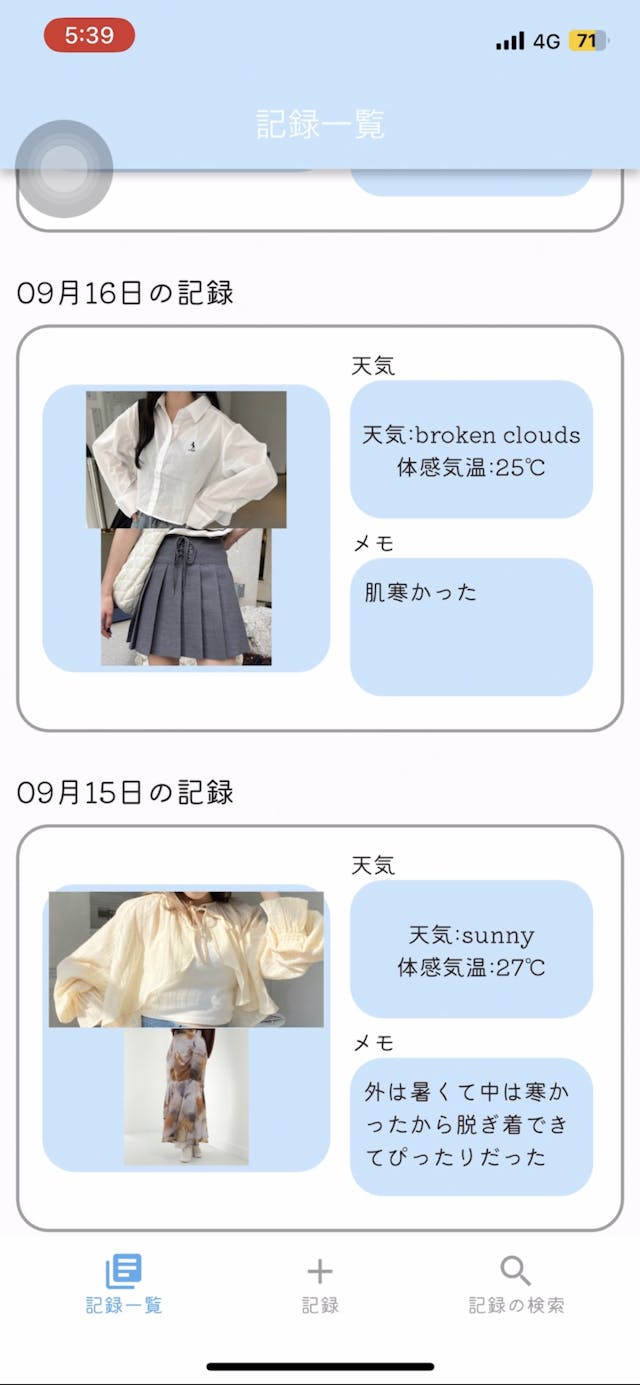

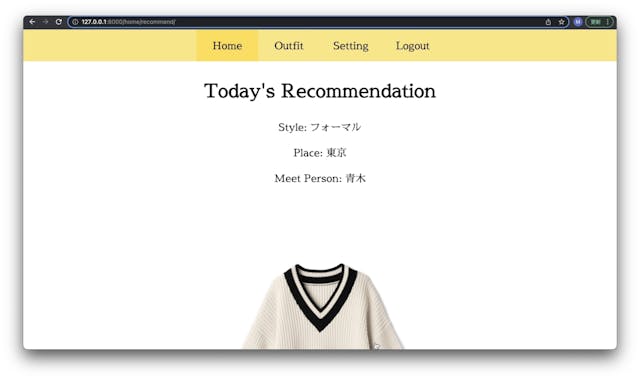

- 気温や用事等から最適なコーデを提案するアプリ

- 現実世界にメッセージを“置ける“ARアプリSocial Impact賞

- 緊急時に見た目を切り替えられる壁面ディスプレイ優秀ハードウェア賞

- プレゼントがピタッと収まるボックス作成機優秀デザイン賞

- LED CUBEを用いた卓上プラネタリウム

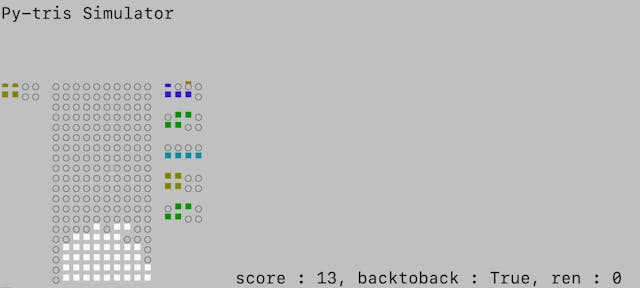

- ぷよぷよテトリスにおける対戦型テトリスAI

- キッチンカー版RettyのモバイルアプリMKI賞TomyK賞31VENTURES賞優秀インタビュー賞Social Impact賞優秀アプリ賞

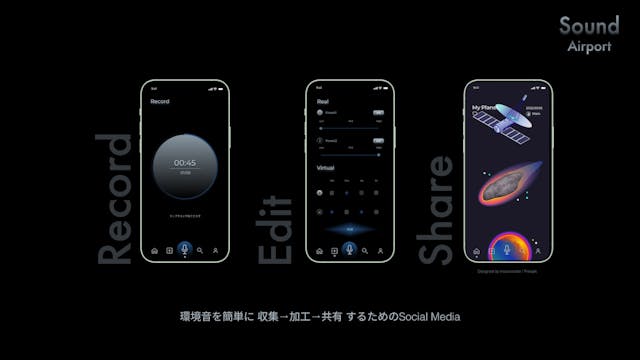

- 風景音を「収集→加工→共有」するためのアプリSONY Innovation Fund賞優秀デザイン賞

- 音声認識で記入できる卓上メモ帳優秀ハードウェア賞

- 大学生による世界大会URC出場に向けたローバー

- 目力で自由自在に操れるドローンLINK-J賞優秀技術賞

- 電子ペーパーディスプレイの革新勉強デバイス

- 講義、MTGの動画音声ファイル文字起こしwebアプリ

- メロディを受け取って伴奏をつけてくれるwebサービスTodai To Texas賞優秀アプリ賞

- ランダムな散歩道提案アプリ日本ユニシス・BIPROGY賞

- レシピ検索エンジン優秀AI賞